Mutter im Zentrum einer bedeutenden Familie und ihre Enkelin

Zwei ihrer Söhne setzten Henriette Auguste Steinhausen ein besonderes Denkmal: Sie schufen das Glasfenster in der Blüthener Kirche zu ihrem Gedenken.

Henriette Auguste Steinhausen, geborene Naphtali, war die Ehefrau des Militärarztes Friedrich August Wilhelm Steinhausen (20. Oktober 1800 – 15. Juli 1855) und Mutter von fünf Söhnen, die später auf unterschiedlichen Wegen gesellschaftliche Bedeutung erlangten. Sie entstammte einer jüdischen Familie und konvertierte im Zuge der Eheschließung zum Christentum – ein im frühen 19. Jahrhundert häufiger Schritt, der aber später von ihrem Sohn Wilhelm, einem bekannten Kirchenmaler, nicht mehr erwähnt wurde.

Die Ehe mit dem aus dem Harz stammenden, fortschrittlich denkenden Arzt prägte das familiäre Leben über viele Jahre in der Garnisonsstadt Sorau (Niederlausitz). Henriette galt als belesen, musikalisch und religiös geprägt. Eine biografische Rückschau beschreibt das familiäre Umfeld als ausgesprochen förderlich: Ein großer Garten, ein Bach, eine Laube – ein idealer Ort für eine Kindheit, die stark vom Einfluss der Mutter geprägt war.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1855 lebte Henriette mit ihrem jüngsten Sohn Wilhelm in bescheidenen Verhältnissen in Berlin. Sie unterstützte seine künstlerische Ausbildung nur zögerlich, nahm jedoch für seine weitere Entwicklung eine wichtige Rolle ein. So fand Wilhelm 1869, nach Abschluss seines Studiums in Karlsruhe, Aufnahme im Pfarrhaus des Bruders Heinrich in Blüthen. Dort pflegte er seine mittlerweile kranke Mutter. Für sie fertigte er erste illustrative Arbeiten an, unter anderem Lesezeichen mit religiösen Motiven, die wegweisend für seine spätere sein späteres illustratives Schaffen wurden.

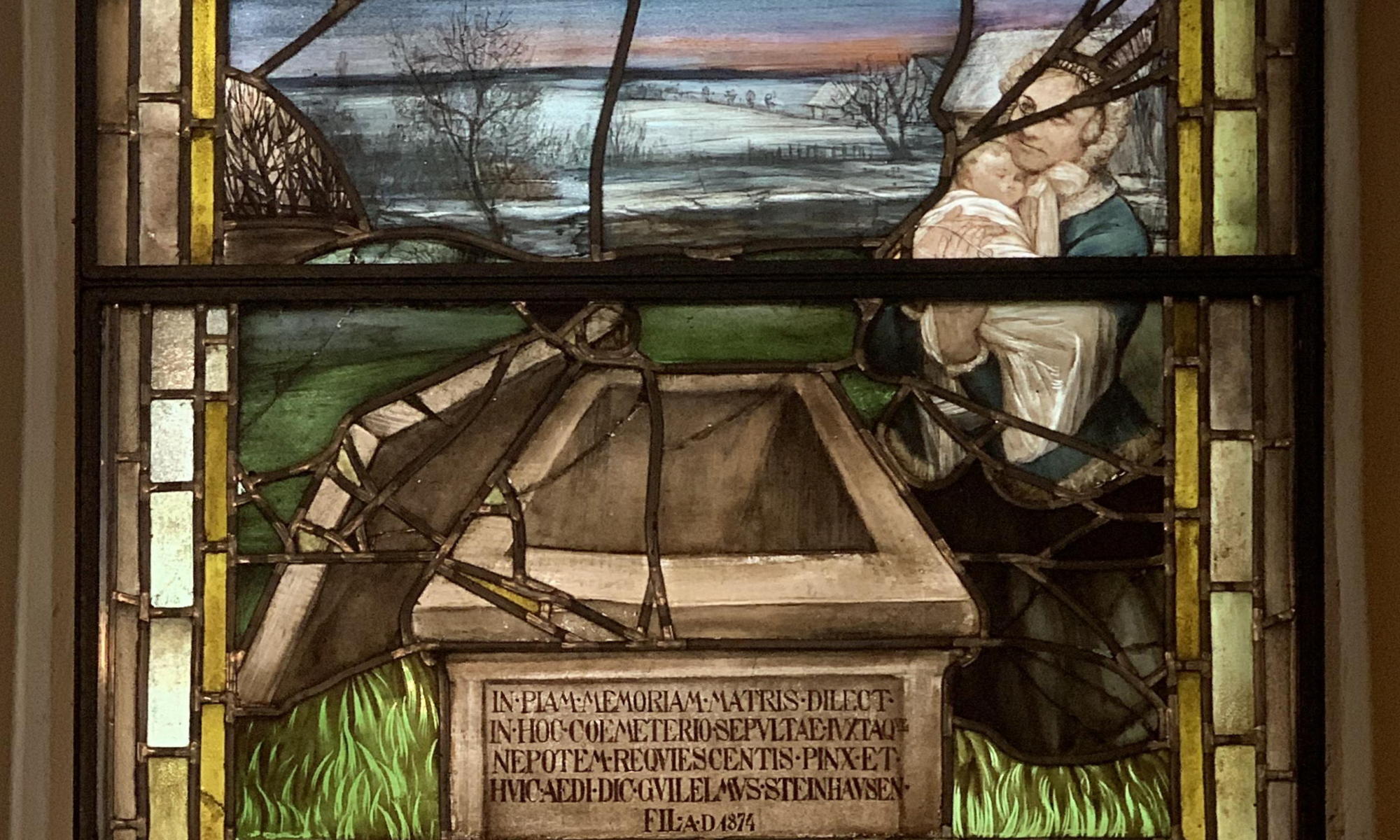

Nach Henriettes Tod im Januar 1870 ehrten Wilhelm und Heinrich, der sowohl Pfarrer als auch Schriftsteller war, die Mutter mit dem gemeinsamen Werk eines Glasfensters in der Blüthener Kirche. Es wurde von Wilhelm Steinhausen vermutlich gleich nach dem Ableben der Mutter als transparente Entwurfszeichnung entworfen und um 1900 von der Münchner Franz Mayer’schen Hofkunstanstalt ausgeführt. Zu sehen ist der auferstandene Christus über einem geöffneten Sarkophag, rechts davon eine Mutter mit Kind. Die lateinische Inschrift auf dem Sarkophag lautet übersetzt: „In frommer Erinnerung an die geliebte Mutter, die auf diesem Friedhof begraben wurde, und neben dem Enkel ruht, habe ich [das Bild] gemalt und diesem Haus geweiht. Wilhelm Steinhausen, der Sohn, im Jahr des Herrn 1874.“

Der „nepos“ in der lateinischen Originalschrift verweist vermutlich auf Else Henriette Veronika Steinhausen, die Tochter von Heinrich, die im Oktober 1871 im Alter von acht Monaten verstarb. Auch sie wurde in Blüthen beigesetzt. Obwohl die lateinische Form eigentlich weiblich „neptem“ hätte lauten müssen, spricht vieles für sie als Bezugspunkt dieser Widmung. Das Glasfenster stellt damit nicht nur ein künstlerisches Erinnerungszeichen an eine Mutter dar, sondern auch ein stilles Gedenken an ihre früh verstorbene Enkelin.